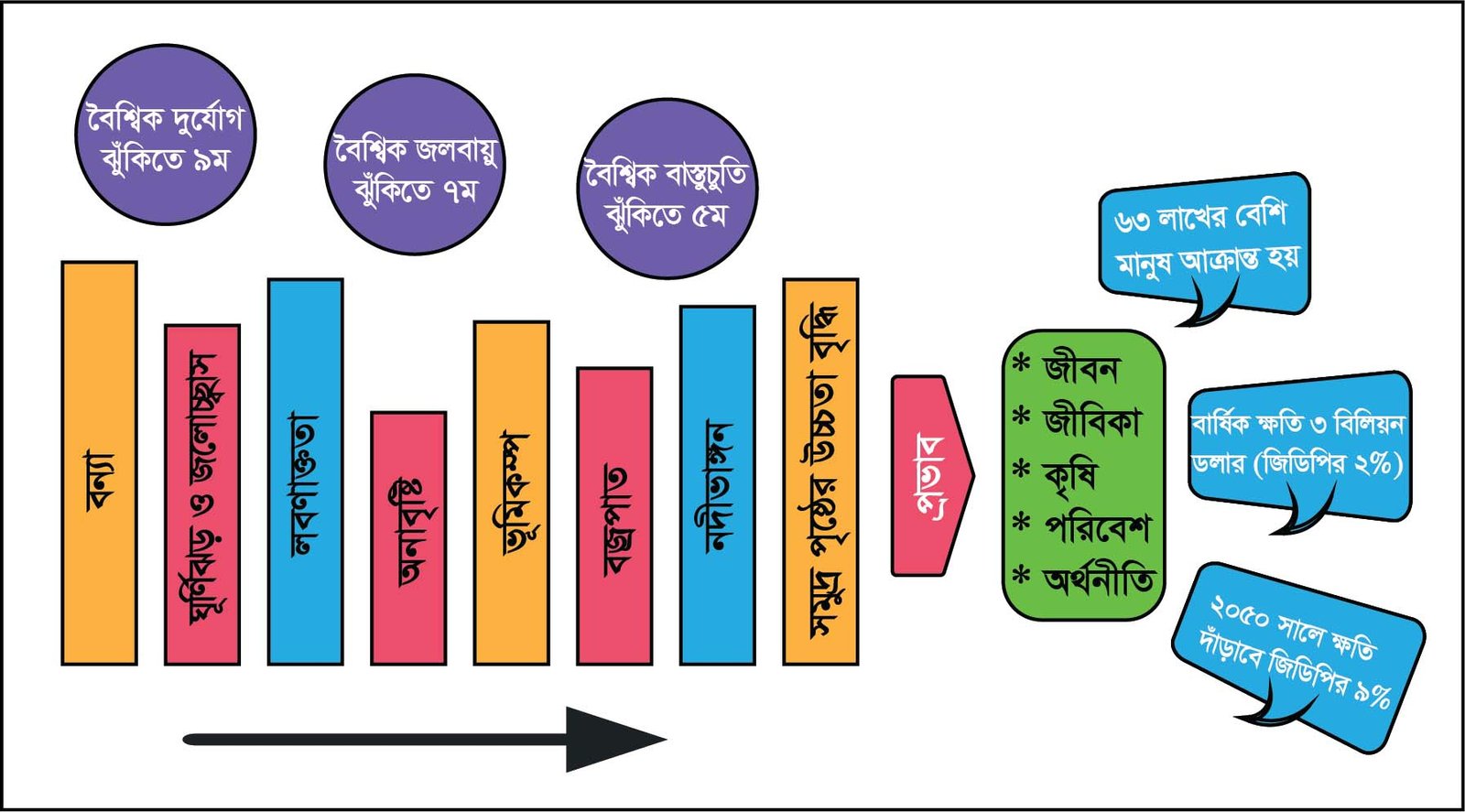

আইন-বিধি কাগুজে বাঘ#বছরে গড়ে প্রায় ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ক্ষতি#মোট জিডিপির ক্ষতি প্রায় ২ শতাংশ#২০৫০ সাল নাগাদ ক্ষতি পৌঁছাবে জিডিপির ৯ শতাংশে# দুর্যোগে প্রতি বছর আক্রান্ত হচ্ছে প্রায় ৬৩ লক্ষ মানুষ

ফারুক আহমেদ: ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের আবহাওয়া চরম অবস্থায় পৌছাবে। এরপর ২১০০ সালের মধ্যে এ পরিস্থিতি চরম থেকে চরমতম হয়ে পড়বে। এ সময়কালে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে দুর্যোগ আশংকা অনেক গুণ বেড়ে যাবে। আবহাওয়ার উপাদানসমূহ যেমন তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, বন্যা, খরা, নদীভাঙ্গন, ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছ্বাস, সমুদ্রেপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ইত্যাদি অস্বাভাবিক মাত্রায় পৌছাবে। জলবায়ু পরির্বতন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক প্যানেল (আইপিসিসি) এবং বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনার রির্পোটে এমনি আশংকার কথা বলা হয়েছে। এই আশংকার প্রেক্ষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের বৈশ্বিক রির্পোটে বাংলাদেশের অবস্থান এখন ৭ম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। একই সাথে প্রাকৃতিক দুর্যোগে বৈশ্বিক ঝুঁকি সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান এখন নবম। এমনি একটি কঠিনতম ভবিষ্যত বাস্তবতায় দুর্যোগ মোকাবেলায় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে না পারলে বাংলাদেশের কোন উন্নয়ন পরিকল্পনাই টিকে থাকবে না, অভিমত বিশেষজ্ঞ মহলের।

সূত্র বলছে, একদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি অন্য দিকে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি, সাথে আবার যুক্ত হয়েছে অপ-উন্নয়নের ঝুঁকি। এই ৩ ঝুুঁকির যাঁতাকলে বাংলাদেশের আগামীর ভবিষ্যত খুবই সংকটাপন্ন অবস্থায় পৌছেছে। এমনি ঝুঁকির বাস্তবতায় উপকূলের ৭২০ কিলোমিটারের দীর্ঘ উপকূলরেখার ৩ কোটি মানুষ কার্যত অরক্ষিত রয়েছে।

আইপিসিসি রির্পোটের বরাত দিয়ে সূত্রটি জানায়, বাংলাদেশ ব-দ্বীপের জটিল ভৌগলিক অবস্থানের জন্য সমুদ্রপৃষ্টের উচ্চতা বৃদ্ধি ও লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আইপিপিসির রিপোর্ট অনুযায়ী ২১০০ সালের মধ্যে বঙ্গোপসাগরে সমুদ্রপৃষ্টের উচ্চতা ১ মিটার বা ৩ ফুটেরও বেশী পরিমাণ পর্যন্ত বাড়বে। চরম পরিস্থিতিতে ২০৫০ হতে ২১০০ সালের মধ্যে উপকূলীয় অঞ্চলের মধ্যভাগ ও পশ্চিমভাগের বন্যার পরিমাণ ৫-৬ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে দক্ষিণাঞ্চলের মানুষকে ঘূর্ণিঝড়ের সাথে সাথে প্রতি বছর বন্যাকেও মোকাবেলা করতে হবে।

জানা যায়, দুর্যোগের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে বাংলাদেশ বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হলেও সে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কার্যত নাস্তানাবুদ অবস্থায়ই রয়েছে। বিশ্বের সার্বিক ঝুঁকি বিবেচনায় বাংলাদেশ বিশ্বে নবম, জলবায়ুর ঝুঁকি বিবেচনায় সপ্তম এবং দুর্যোগে বাস্তুচূতির ঝুঁকি বিবেচনায় পঞ্চম স্থানে রয়েছে। এই ঝুঁকিগুলিকে সমন্বিতভাবে মোকাবেলা করার ব্যকরণ ভিত্তিক নীতিমালা, আইন ও বিধিবিধান বাংলাদেশে কমতি নেই। এছাড়াও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রটোকলের আওতায়ও বাংলাদেশ বেশ কিছু ফর্মুলা ফলো করে। সরকারের শীর্ষ পর্যায় হতে তৃনমুল পর্যন্ত নানা ধরণের কমিটি রয়েছে। এত কিছুর পরও বাংলাদেশ দুর্যোগের ঝুঁকিকে একটি সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মধ্যে আনতে পারছে না। যার কারণে প্রতি বছর প্রায় ৬৩ লক্ষ মানুষ নানা ধরণের দুর্যোগে আক্রান্ত হচ্ছে। পরিসংখ্যান বলছে, দুর্যোগে বাংলাদেশে গড়ে প্রতিবছর প্রায় ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ক্ষতি হচ্ছে যা বাংলাদেশের মোট জিডিপির প্রায় ২ শতাংশ। বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো চর্চার মাধ্যমে এক্ষেত্রে প্রশমনমুলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয় তাহলে এ ক্ষতি ২০২৫ সাল নাগাদ জিডিপির ৯ শতাংশে পৌছাতে পারে।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সুন্দরবন একাডেমির নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক আনোয়ারুল কাদির বাংলাদেশে বহুমাত্রিক দুর্যোগের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশের বিপদাপন্নতা থেকে বাঁচার উপায় প্রসংগে বলেন, বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ হওয়ায় কার্যকর ও টেকসই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো তৈরী করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের নানাবিধ বিধি বিধান রয়েছে যেমন- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২। এছাড়াও বেশ কিছু নীতিমালা যেমন-দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা-২০১৬, ঝুঁকি হ্রাসে ‘সেন্দাই অবকাঠামো-২০১৬-৩০’, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্থায়ী আদেশাবলী-২০১৯, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা-২০২৫-৩০ ইত্যাদি রয়েছে যার প্রতিটিতেই দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস করে সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়গুলি প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু বাস্তবতায় দেখা যায় সরকারের এত বিধি বিধান সত্ত্বেও এগুলি অনেকটা ‘কাগুজে বাঘ’ হিসেবেই রয়েছে। ফলশ্রুতিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ‘ত্রাণনির্ভর’ ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিভঙ্গি প্রবল থেকে প্রবলতর হয়েছে। এতে ‘ঝুঁকি হ্রাস’ কর্মসূচী হিসেবে জনপ্রিয় হয়নি। জনপ্রিয় হয়েছে ‘ত্রাণনির্ভর’ কার্যক্রম হিসেবে। তিনি বলেন এ অবস্থা থেকে আমাদের বের হতে হবে। তার মতে এ কথা সত্যি যে, বাংলাদেশ বিশ্বের কাছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ‘রোল মডেল’। কিন্তু কার্যকর অর্থে এক্ষেত্রে অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সীমাবদ্ধতাগুলো উতরাতে পারলে দুর্যোগের ঝুকি অনেক হ্রাস পেতে পারে।

খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষক ড. আনজুম তাসনুভা বলেন, আমাদের অনেকগুলো নীতিমালা, বিধি বিধান এবং আইন রয়েছে। কিন্তু সেগুলি কেন জানি মিসিং মনে হয়। বাস্তবায়ন পর্যায়ে আমরা সেগুলিকে পাই না। আসলে যাদের এগুলি বাস্তবায়ন করার কথা তারা দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখেন না। এখানে একটি বড় গ্যাপ রয়েছে। আমাদের গ্যাপটি কি তা’ বের করতে হবে। তিনি আরও বলেন, আমরা মিটিগেশন নিয়ে বড্ড হৈচৈ করি। আশ্রয়কেন্দ্র, উপকূলীয় বাঁধ ইত্যাদিসহ অন্যান্য হার্ডওয়্যার ভিত্তিক অবকাঠামোই যে একমাত্র দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নয়- এটি আমরা ঝুঝতে চাই না। তার মতে, প্রস্তুতি এবং পরিকল্পনা ফেজে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি বলেন, পরিকল্পনার চক্রটিকে ঠিকঠাক মত অনুসরণ করা গেলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় টেকসই কাঠামো তৈরী হবে। কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতের প্রশ্নে তিনি সমন্বয়কে দুর্যোগ কর্মকান্ডের অন্যতম প্রধান দিক উল্লেখ করে বলেন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় তথ্য এবং ডেটার সহজলভ্যতা তৈরী করতে হবে।

বিশেষজ্ঞদের আশংকা সামনের দিনগুলিতে আরও বিধ্বংসী দুর্যোগ আঘাত হানতে পারে বাংলাদেশে। সে জন্য যে প্রস্তুতি এবং ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা দরকার তা’ বাংলাদেশের এখনো নেই। তারা বলছেন, একটি দুর্যোগ বাংলাদেশকে কয়েক দশক পিছিয়ে দিতে পারে। যেমন আইলা ও সিডর অর্থনীতিতে বড় ধাক্কা দিয়েছে। সিডরে অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছিল ১ দশমিক ৭ থেকে ২ দশমিক ৩১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সাইক্লোন আমফানে ১ দশমিক ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আর আইলায় অথনৈতিক ক্ষতি হয়েছিল ২৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্রতি দুর্যোগে এত বিপুল পরিমাণ ক্ষতি বাংলাদেশের অর্ধনীতিকে এগুতে দিচ্ছে না। তাই বিশেষজ্ঞগণ বলছেন, কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা না গেলে ২০৫০ সালের মধ্যে এ ক্ষতি দাঁড়াবে বাংলাদেশের জিডিপির প্রায় ৯ শতাংশ। তাদের মতে, এমনি বাস্তবতায় বৈশ্বিক দুর্যোগ মাত্রা বেড়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে আমাদের ‘ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা’কে অনেক বেশী গুরুত্ব দিতে হবে। জাতিসংঘের ‘হুগো ফ্রেমওয়ার্ক অব এ্যাকশন’ কে অনুসরণ করতে হবে। একটি দুর্যোগ সাধারণত কৃষি, শিল্প, অবকাঠামো, পরিবেশ, ব্যবসা-বিনিয়োগ, শিক্ষা ইত্যাদি নানা সেক্টরে সরাসরি আঘাত করে। যেহেতু ভৌগলিক বাস্তবতায় বাংলাদেশ দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ঘেড়াটোপে আকন্ঠ নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে সেহেতু এ ক্ষেত্রে পরিত্রাণের একটিই উপায় অভিযোজনের মাধ্যমে সক্ষমতা বাড়ানো এবং ঝুঁকি কমানো। এই কাজটি করতে হবে ব্যক্তি পর্যায়ে, সমাজ পর্যায়ে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সকল ক্ষেত্রেই- অভিমত বিশেষজ্ঞ মহলের। তাদের মতে, টেকসই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ত্রাণ নির্ভরতাকে বাদ দিতে হবে। এর বদলে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা করতে হবে। এক্ষেত্রে ‘সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক অব ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন’ অনুযায়ী দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমনে টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং বিনিয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যকে গুরুত্ব দিয়ে পরিকল্পনা করা যেতে পারে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞ মহল।